Gênio das luvas e da autopromoção, ele foi contraditório como o século XX que ajudou a moldar – e por quem foi moldado

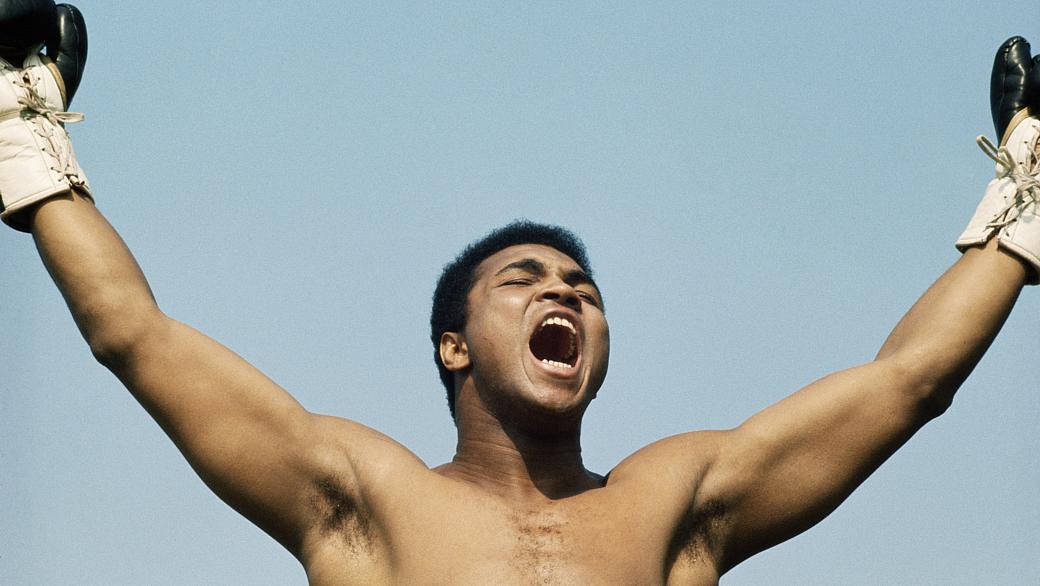

Em 1978, quando a carreira de Muhammad Ali (56 vitórias, apenas cinco derrotas e nenhum empate) se aproximava do fim, o romancista e poeta Ishmael Reed antecipou-se à pátina do tempo e nos ajudou a entender como o maior pugilista de todos os tempos seria visto depois de morrer. Escreveu Reed: “Ali nos seguirá lembrando a turbulenta década de Malcolm X, da Nação do Islã, do Vietnã, de Lyndon Johnson, do Black Power, de Robert Kennedy e de um longo etecetera. Ali representa os novos negros dos anos 70, descendentes dos novos negros dos anos 20: é elegante, sofisticado, inteligente, internacional e militante da causa negra”. No ringue, nunca houve um lutador como ele, capaz de “flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha”, em sua própria definição. Fora das quatro cordas Ali também foi único. Tomemos, como referência, outros dois monstros intocáveis do esporte: Michael Jordan e Pelé. Jordan, para evitar controvérsia, simplesmente anunciou que não se meteria em questões políticas. Pelé, à exceção da temporada como ministro dos Esportes de FHC e de uma frase ingênua – “vamos proteger as criancinhas necessitadas”, proferida depois do milésimo gol -, abandonou todo terreno que pudesse alimentar discussões para se dedicar a sua própria grandiosa história esportiva.

Muhammad Ali, não. Sempre soube do significado de sua fama e da carga social que o boxe americano, de pobres e negros, carregava. O jornalista David Remnick, editor da revista New Yorker, lembra uma frase de Ali que agitou corações e mentes entre o final dos anos 60 e o início dos 70, ao resumir sua atividade: “Somos dois escravos em um ringue. Os senhores põem dois de seus velhos escravos negros para lutar enquanto eles apostam, ‘meu escravo vai machucar o seu’”. Aliás, lembra Remnick, o primeiro campeão americano de boxe foi um escravo, Tom Molineaux, de propriedade de fazendeiros da Virgínia.

LEIA TAMBÉM:

Muhammad Ali, lenda do boxe, morre aos 74 anos

‘Uma parte de mim se foi’, diz o rival George Foreman

Esperto, fanfarrão, falsamente mercurial, até que o Mal de Parkinson o calasse, Ali tinha um discurso moldado para construir um personagem, afeito ao que sonhavam os fãs de todo o mundo. Ele abandonou a fé cristã porque a considerava “religião dos homens brancos”; rasgou o nome de batismo Cassius Marcellus Clay, porque, dizia, era “meu nome de escravo”; rejeitou combater no Vietnã e trocou a luta pelos direitos civis em defesa do islamismo violento dos adeptos da Nação do Islã. Não tardou para que se transformasse no mais querido personagem de uma intelectualidade que misturava máquinas de escrever com luvas de boxe, às vezes trocando uma por outra. Ali foi uma figura necessária – ajudou a moldar seu tempo e por ele foi moldado. Mas nada como o passar dos anos para pôr as verdades no lugar, como o pugilista atordoado que depois do intervalo, ao soar do gongo, sabe que deve retornar à lona verde com mais cautela. Fora dos ginásios, onde realmente fazia do agressivo boxe uma nobre arte, era uma metralhadora verbal que girava a esmo. Naqueles tempos românticos e turbulentos, faça amor, não faça a guerra, soava engraçado e inteligente. A graça, vista hoje, parece um tanto deslocada, dada as transformações pelas quais a sociedade passou. Sua inteligência, rápida como um jab, ainda é respeitada – mas talvez já não fizesse tanto sentido, alimentada por lugares-comuns que funcionavam espetacularmente bem no final dos anos 60 e início dos anos 70, mas não mais. E daí? Saber, hoje, que a mágica de Ali já não funcionaria, em nada diminui o tamanho do mito e sua relevância histórica. Apenas põe no lugar o que antes era encenação, cálculo político ou mero exagero de um gênio dos socos, da esquiva – e que esquiva! – e da autopromoção.

Ao acender a pira olímpica da Olimpíada de Atlanta, em 1996, mãos trêmulas, olhar perdido, o campeão foi unanimemente celebrado, como um animal ferido que antes da doença só fizera o bem, apesar de ganhar a vida com luvas. A emocionante cena da abertura dos Jogos Olímpicos apagou da memória os movimentos tortos e contraditórios de Ali, tão tortos e contraditórios como o século XX que ele ajudou a desenhar, na inegável figura de uma de suas mais influentes personalidades.

Líder das causas civis dos negros americanos, é quase uma blasfêmia dizer que, de algum modo, ele também alimentava o racismo. Em entrevista à revista Playboy chegou a sugerir que um homem negro deveria ser assassinado caso casasse com uma mulher branca. Trocou a amizade com Malcolm X pelo radicalismo de Elijah Muhammad. Ao vencer George Foreman em 1974, no épico combate do Zaire, disse que “os Estados Unidos não têm futuro, Alá enviará um castigo divino aos Estados Unidos”. Depois, como costuma acontecer após muito histrionismo, arrependeu-se de tudo, e chegou a lamentar a idolatria cega que o cercava. Sem a retórica que o sustentava, sem os punhos que batia com jabs elegantes, Ali teve a grandeza de se reinventar e de admitir que não fora perfeito – ainda que, aos olhos do mundo, sua grandeza ainda seja aquela do tempo em que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã dentro de casa, quando qualquer grito mais ou menos coerente agitava multidões e encurralava os poderosos. Tivesse ele a postura dos anos 60 e início dos 70, não teria sido convidado por Barack Obama a ocupar a fileira da frente na cerimônia de posse do presidente negro, em 2009. O Muhammad Ali homenageado por Obama era uma fera amansada, ainda que sem Ali, Obama não tivesse chegado à Casa Branca. Era, enfim, alguém que, a história nos ensinou, não flutuava como borboleta e picava como abelha – na verdade, flutuava como uma abelha, arisco, irreverente, mas picava com a tranquilidade de uma borboleta. O século XX foi de Muhammad Ali.