Meus campeões se encontram outra vez

A dura vida de repórter tem lá suas vantagens. Uma delas é você ter a chance de conhecer e conviver com algumas lendas. Sérgio Leitão, meu pai, aproveitou isso intensamente ao longo de mais de 50 anos de profissão. Mas nenhum dia foi como aquele 28 de junho de 1971. Não era dia de batente. […]

A dura vida de repórter tem lá suas vantagens. Uma delas é você ter a chance de conhecer e conviver com algumas lendas. Sérgio Leitão, meu pai, aproveitou isso intensamente ao longo de mais de 50 anos de profissão. Mas nenhum dia foi como aquele 28 de junho de 1971. Não era dia de batente. De férias, em Nova York, fazia uma visitinha ao escritório da Associated Press (onde trabalhava como correspondente no Brasil), quando a notícia chegou à redação informando sobre a liberação da Corte Americana para que Muhammad Ali pudesse voltar a lutar. Ele estava suspenso quatro anos por se recusar a ir à guerra do Vietnã. O repórter setorista de boxe estava de férias também. E incomunicável: “Eu vou!”, gritou, eufórico, já metendo a mão num bloquinho e tomando o caminho da porta. Não tinha outro, lá foi ele para a casa do campeão.

Foram quase duas horas de bate-papo no sofá da sala. A matéria saiu, mas aquele foi um verdadeiro exercício de autocontrole. Ainda sem Zico para torcer, Ali havia se tornado o maior ícone do esporte mundial para o papai. “É o Pelé dos ringues”, comparava. A idolatria só aumentou. Em 8 de dezembro de 1982, oficializou essa paixão dando seu nome de batismo ao filho caçula. Aliás, Cassius era para ser Cassius Marcellus Clay Leitão, mas mamãe, obviamente, não deixou. Ficou só Cassius Leitão. Hoje, claro, também repórter.

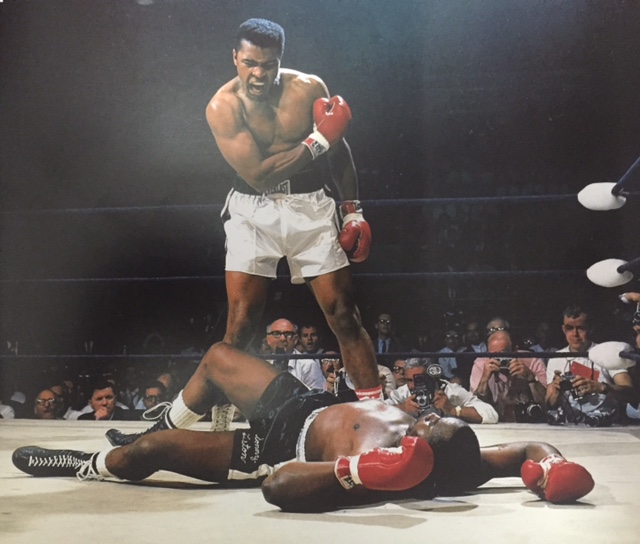

Crescemos (eu, James, o filho do meio e nosso Cassius) ouvindo todas as histórias possíveis do The Greatest. A sala da nossa casa tinha quadros do Ali em ação por toda parte. E para cada fotografia havia um longo enredo. Papai sabia tanto da vida do Ali que, certa vez, se inscreveu num programa que testava conhecimentos de fãs sobre seus ídolos. Não foi sorteado. Então, eramos nós os espectadores eternos.

O ápice desse relacionamento foi em 1987. O maior boxeador da história viria ao Rio de Janeiro para promover um evento. Já sofria com o Mal de Parkinson, a doença que o mataria lentamente durante mais de três décadas. Ficamos algumas horas esperando ele aparecer no saguão do Hotel Intercontinental, em São Conrado. Quando ele apareceu, papai parecia mais criança do que a gente. E logo entendemos a criança que era Ali.

O falastrão (certas vezes arrogante) campeão era também um doce na relação com seus fãs. Para agradar, disse ao papai que lembrava da entrevista de 1971. Duvido. Mas agradou. E acertou o coração do papai em cheio quando soube que aquele menorzinho levava seu nome. O Cassius famoso pegou nosso Cassius no colo. Abraçou apertado. Deu um beijo no rosto, ganhou outro. Colocou no chão. Distribuiu autógrafos para os hóspedes. E pegou no colo novamente. Um grude.

Voltamos para casa em êxtase. No carro, papai cantarolava um dos lemas favoritos do campeão: “Float like a butterfly, sting like a bee…” E gritávamos os três: “Muhammad Ali!”

Aquele dia é eterno. Eterno como o papai, que numa ironia do destino morreu ano passado, depois de mais de uma década lutando contra o mesmo Mal de Parkinson. Eterno como Muhammad Ali, o boxeador e o ser humano, na melhor definição do seu grande fã: “Ele foi o homem que lutou pela paz e se recusou a ir à guerra”.

Descansem em paz, meus campeões. Agora, juntos outra vez.