Placar

O tempo da Copa a bordo de um trem é outro

Um trem é o melhor lugar para pensar no tempo, porque ele não passa

Como recurso dramático, o trem é inigualável. Faz o tempo andar mais devagar, como filmou Alfred Hitchcock, pontuado pelo ruído dos vagões cortando o ar, as rodas de aço zunindo nos trilhos deitados em dormentes. Um trem, entre um ponto de saída e um de chegada, pode ser palco de pactos sinistros e de crimes quase indecifráveis, como no Expresso Oriente da Agatha Christie. O maior trem do mundo, do poema de Drummond, é “puxado por cinco locomotivas a óleo diesel/ engatadas, geminadas, desembestadas/leva meu tempo, minha infância, minha vida/triturada em 163 vagões de minério e destruição”. O trem, enfim, ensina Drummond, é tempo. Ir de avião é outra coisa, o relógio biológico tem de correr para alcançar os ponteiros. De dentro dos vagões, o mundo lá fora passa lentamente – e a bordo do trem entre Kazan e Moscou, ao longo de pouco mais de doze horas, de 18h11 da véspera a 06h30 da manhã seguinte, a derrota do Brasil para a Bélgica fica um pouco mais distante, quem sabe não vai terminar no Museu da Vida Soviética, na rua Ostrovskogo da capital do Tartaristão. O museu é um frame de um tempo que já se foi, cuja nostalgia foi acelerada pelo colapso da União Soviética, capaz de fazer retrô o que mal tinha nascido.

Luiz Castro, excelente repórter do site de VEJA, acha que o distanciamento histórico fará Tite ganhar respeito que agora não tem. É que o Luiz tem uma qualidade, além de tantas outras: é novo, está com 29 anos. Cabe, nessas horas, tentar seguir o conselho de Nelson Rodrigues na busca de compreensão mais madura das dores do mundo – “jovens, envelheçam”. Para mim, 54 anos, a sina do escrete de 2018 é triste: será lembrada pelos memes a rir da mania de Neymar se jogar no gramado. Se os memes pudessem ser guardados em museus, quem sabe não fariam companhia aos adesivos, sacolas e pôsteres amarelados do ursinho Misha, a mascote da Olimpíada moscovita de 1980, tempo da Guerra Fria, tempo de Leonid Brejnev. Mesmo que vá de trem, e, portanto ande mais calmamente, lá na estação final aquele 2 x 1 contra a Bélgica terá sido o carimbo do fim de uma era. Sim, porque o time de Tite é o segundo tempo dos 7 x 1 de 2014, com Fernandinho, Marcelo, Paulinho, Thiago Silva e Neymar (embora os dois últimos não estivessem em campo contra a Alemanha). Se a geração de 1958 repetiu a façanha em 1962, com o primeiro campeonato e o bi, esta agora bisou o fracasso – embora em Kazan não tivéssemos levado um baile estranho como o do Mineirão. Para o Brasil terá sido a Copa de Neymar, que parece ter tido aulas com Constantin Stanilavsky, para ser desmascarado pelo VAR. O tempo dirá, mas o tempo já diz.

Tabela completa de jogos da Copa do Mundo de 2018

Um trem é o melhor lugar para pensar no tempo, porque ele não passa. A civilização poderia ser dividida em dois blocos: o dos países que usam trem como meio de transporte, e a Rússia é bom exemplo; e dos países cujos trens só carregam coisas, minério, e olhe lá, como no Brasil. Sem a chance de andar de trem, a não ser como turista, perdemos a noção do tempo. Os primeiros 120 minutos a bordo do vagão 2, entrecortados pelo sumiço do sinal 3G, foram liderados pelo casal de namorados russos que queria assistir no smartphone ao jogo Rússia e Croácia. Depois, conversa jogada fora, até que se apagasse a luz da cabine, logo depois do fio de esperança sem fio que permitiu descobrir a vitória croata nos pênaltis. Desabituado a andar de trem, me vêem à cabeça Hitchcock, Agatha Christie, mas é tudo bobagem. E tento lidar com a decepção que será seguir trabalhando na Copa sem o Brasil – mas com tempo de sobra reflito, e encontro graça no extraordinário jogo França x Bélgica e na possibilidade de um finalista inédito, se a Croácia vencer a Inglaterra. Pela primeira vez, desde 1966, houve renovação total dos semifinalistas, sem nenhuma seleção que tenha estado no quarteto final da Copa anterior – faz tempo, muito tempo, são 52 anos.

O quarto personagem da cabine tem pouco mais de 40 anos. Pergunto de onde é. “Nasci em Odessa, mas em 1991 minha família foi para os Estados Unidos, vivo em Nova York”. Odessa é uma cidade litorânea na Ucrânia, ali onde Sergei Eisenstein driblou o tempo, na cena das escadarias de O Encouraçado Potemkin – talvez os dois minutos mais longos e magistralmente esticados da história da montagem no cinema, a arte de brincar com o tempo inventada pelos diretores soviéticos. O companheiro de viagem vê minha credencial de jornalista da Copa do Mundo. Lê o sobrenome, em letras ocidentais e cirílicas, e pergunta, já com a certeza de saber a resposta. “Mas você também é ucraniano, não é?”. Digo que não, mas que três de meus quatro avós vieram de uma mesma região do que foi Polônia, União Soviética e agora é Ucrânia: Lutsk, cidade no noroeste do país, à margem do rio Styr, capital da província de Volyn Oblast. Digo que meus avós, judeus, deixaram Lutsk no início dos anos 1930, entre a crise econômica decorrente do crash da Bolsa de Nova York e a ascensão do nazismo. Não demora um segundo, rápido assim, para que o novo amigo sugira um livro que virou filme: Tudo Se Ilumina, de Jonathan Safran Foer. É a história de um rapaz americano que, depois de ver uma foto esmaecida pelos anos, decide seguir os passos, na Ucrânia, de uma mulher que teria salvado seu avô dos nazistas. Por coincidência, a cidade natal dos avós de Foer – Trochenbrod, hoje sumida do mapa – ficava a menos de 50 quilômetros da Lutsk de meus avós. Lembro-me perfeitamente, com saudade e um pouco de tristeza, de minha mulher e eu termos levado minha avó e sua irmã, ambas então com pouco mais de 85 anos, ao cinema para ver a versão para as telas do livro de Foer, Uma Vida Iluminada, de 2005. Ao longo de 1h46 minutos elas diziam reconhecer os lugares por onde caminhavam as imagens, os pontos na estrada, algumas casas – nunca tive coragem de dizer que tudo tinha sido filmado em locações na República Checa, e não nas cercanias de onde viveram.

O parceiro de cabine deve ter achado estranho, depois da lembrança de Jonathan Foer, da minha ausência, o meu olhar para o nada, que pode ter durado segundos, minutos, horas, sei lá, apenas cortada pela informação de que ele também teve avós nascidos próximos daquele pedaço do mundo, uns 100 quilômetros ao leste de Lutsk. Fiquei passeando mentalmente pelo trem, pela coincidência de ter encontrando alguém com raízes semelhantes. Sempre achei extraordinária e corajosa a trajetória de quem deixou tudo para trás, ainda na adolescência, início da idade adulta, como fizeram meus avós, para inventar uma nova vida no outro lado do mundo. Como é possível que no tempo de uma existência possa ocorrer mudança tão grande? É a vida de tantos Lukakus que brilharam na Copa da Rússia, heróis improváveis, filhos de famílias de imigrantes. Os pais de Lukaku são congoleses. Meus avós eram poloneses. É tudo a mesma coisa. Só há diferença no tempo e na geografia.

O trem está chegando a Moscou. Já pude ruminar e aceitar a derrota do Brasil, o Catar está logo ali. Mas quatro anos representam muito tempo. Fim da viagem, Moscou, e de Moscou para São Petersburgo, palco da semifinal. Pensando no que escreveria – e o faria no segundo trecho sobre os trilhos – decido que contaria o encontro com o judeu-ucraniano-americano sem citar o nome dele, até porque tive vergonha de perguntar. Mas não, não ficará bom assim. Espero um tempinho na plataforma até que ele saia para saber seu nome. “Leon, Leon Geyer”. Levei um susto, não é possível: ele tem o mesmo sobrenome de uma das minhas avós, Frida Geyer, depois Zumbano, ao se casar com meu avô. Trocamos contatos, Leon e eu. Quem sabe na árvore genealógica – um instrumento para enxergar o tempo dos antepassados – não tenhamos algo em comum?

Os encontros em trens, Hitchcock, tem mesmo força. A Copa do Mundo, esta que os torcedores atravessam de trem, continua. Em 2022, o Brasil terá passado vinte anos sem a taça, na terceira maior seca futebolística de sua história. Foram 28 anos entre o primeiro Mundial, de 1930, e a glória de 1958. Foram outros 24 entre o tri de 1970 e a conquista liderada por Romário em 1994. Tudo é tempo. Habitar o Tempo, de João Cabral de Melo Neto: “Portanto: para não matá-lo, matá-lo; matar o tempo, enchendo-o de coisas; em vez do deserto, ir viver nas ruas onde o enchem e o matam as pessoas; pois como o tempo ocorre transparente e só ganha corpo e cor com seu miolo (o que não passou do que lhe passou), para habitá-lo: só no passado, morto”.

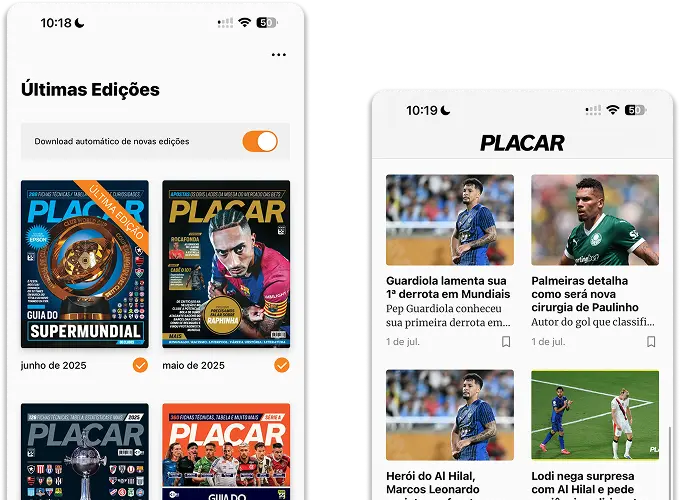

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app