Placar

Moscou, de 1991 a 2018

Impressões iniciais, 27 anos depois do fim da União Soviética

Estive em Moscou outras duas vezes antes da atual viagem, para a cobertura da Copa do Mundo. Na primeira oportunidade, em novembro de 1990, tinha sido enviado pela VEJA para acompanhar a primeira eleição presidencial do pós-comunismo na Polônia, entre Lech Walesa e Tadeuz Mazowiecki, um intelectual católico que chegara ao poder pelas mãos do próprio líder do Solidariedade. Walesa venceu, depois de uma campanha na qual, em ginásios lotados, os alto-falantes tocavam A Banda, de Chico Buarque. Terminado o trabalho – escrevia então apenas para a edição impressa da revista, em um tempo pré-internet – decidi alcançar o sonho para o qual me organizara desde que soube que estaria em Varsóvia e Gdansk: visitar a cidade de Lutsk, onde nascera minha avó Frida, em 1915. De Varsóvia a Lutsk são 405 quilômetros. Seria fácil, imaginei, pedir a um motorista que me levasse. Mas não. Lutsk, àquela altura, já não era uma cidade da Polônia – pertencia à União Soviética (hoje é parte da Ucrânia). A solução, longa e cansativa, mas necessária: ir até Moscou e de lá descer de avião até Kiev. Como precisava de um convite que me autorizasse a circular pela União Soviética, e não tinha esse convite, com a ajuda do serviço consular brasileiro descobri que me restava uma única alternativa legal: ir e voltar no mesmo dia, porque não teria a autorização para dormir em hotel.

Logo cedo tomei um vôo de 3 horas para Kiev – não me saia da cabeça o espanto da noite anterior, o espanto de quem parece estar dentro de uma cena de cinema, na imensidão da Praça Vermelha, com a neblina, o frio, a sensação de solidão diante do total desconhecimento do que diziam as palavras em cirílico, e a bandeira vermelha com a foice e o martelo roçando as nuvens (seriam, o mundo descobriria depois, seus últimos meses ali).

Tabela completa de jogos da Copa do Mundo de 2018

Já em Kiev, combinei com um taxista para me levar até Lutsk, em 400 quilômetros e cinco horas de estrada. Apelidei o bigodudo com quem mal me comunicava, porque só falava russo, de Toquinho. Ele tinha a cara do parceiro de Vinicius, mas talvez fosse só o bigode. Um idioma nos unia: o futebol. Vi debaixo do espelho retrovisor do Lada um par em miniatura de chuteiras. Deduzi que ele gostava de bola. “Dasaev”!, disse eu, lembrando do goleiro soviético da Copa de 1982. “Zico! Sócrates”, ele respondeu. Retruquei com um “Yashin” e Toquinho me devolveu um “Pelé” (Neymar não tinha nascido, ele é de fevereiro de 1992). Ríamos, e por causa do futebol já éramos amigos. Quando chegamos a Lutsk, mal amanhecera, estava escuro ainda, no cinza-chumbo da manhã. Tirei do bolso um pedaço de papel amarfanhado com um mapa no qual minha vó, com a ajuda da minha mãe, desenhara alguns pontos de referência: a sinagoga, que ficava à margem do rio Styr; a escola, no pé da montanha; a casa da família, depois de uma curva da estrada. Os acidentes geográficos estavam lá, todos. Os edifícios, não. Lutsk, li depois, fora totalmente destruída em setembro de 1939, com a invasão alemã. A Lutsk de minha vó era apenas uma lembrança, um retrato na parede. Tirei algumas fotos e demos meia-volta a caminho de Kiev.

No caminho, descobri outra Lutsk, uma nova cidade erguida ao lado da antiga. Havia nela dezenas de estátuas de Lênin e Stalin – quando mostrei as fotos para minha vó, foi o que a salvou da tristeza de ver sua história de menina (ela chegou ao Brasil com 15 anos, em 1931, entre o crash da Bolsa de Nova York e a ascensão de Hitler) dizimada pelas bombas. Como tantas outras pessoas de sua geração, ao menos as que defendiam o socialismo, ela tinha Stalin em boa conta, apesar de tudo o que revelara o relatório Kruschev, porque “Stalin salvou minha família, meus amigos, minha cidade, da sanha nazista”.

Da segunda vez, fui a Moscou no final de agosto de 1991, três dias depois do retorno de Mikhail Gorbachev da Crimeia, onde fora feito prisioneiro por um certo Comitê Geral do Estado de Emergência, o GKCHP, que promovera um putsch contra o governo. Era o fim da União Soviética. Na Praça Vermelha, ao lado da bandeira com a foice e o martelo, já tremulava a bandeira da Rússia. Consegui “roubar” uma foto da derradeira sessão do Congresso dos Deputados do Povo, da qual participou o próprio Gorbachev, antes de dissolver o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e renunciar ao cargo de secretário-geral. Barricadas não saíam do entorno da Casa Branca, a sede do governo russo, ali onde Boris Ieltsin subiu em cima de um tanque para o célebre discurso contra os golpistas, a favor de Gorbachev e de um novo capítulo das relações internacionais.

Relendo alguns trechos da reportagem publicada em VEJA, com a data de capa de 4 de setembro de 1991 – “História nas ruas” –, e vendo agora a Rússia que recebe a Copa do Mundo, revela-se como os cidadãos de Moscou daquele 1990 percebiam que algo muito grande se lhes ocorria, mas não tinham ideia do que o futuro traria. Talvez ainda não saibam.

Ele estava lá, e de lá ainda não saiu Fabio Altman/VEJA.com

Alguns trechos:

“Rezava uma das mais queridas tradições soviéticas que os recém-casados – ela ainda de véu e grinalda, ele com seu melhor terno – deveriam visitar os marcos históricos do socialismo. Em Moscou, os noivos depositavam flores e tiravam fotos no monumento do soldado desconhecido ou no mausoléu de Lenin. Na última quarta-feira, a professora Ekaterina e o engenheiro Eugeni, ambos de 22 anos, quebraram o ritual. Como cenário para o tradicional tributo, escolheram o edifício do Parlamento russo, a Casa Branca, ainda cercada por barricadas de madeira, canos de ferro e paralelepípedos. “Nós e a Rússia começamos vida nova”, diz Eugeni. “Por isso trocamos o mausoléu de Lenin pelo Parlamento de Ieltsin”.

***

O ex-oficial da Marinha Vladimir Petrovich, 58 anos, condecorações no peito, entra pela primeira vez em sua vida no mausoléu. Ele vive fora de Moscou e nunca teve tempo para visitá-lo. “Como não tenho certeza de que Lenin vai ficar aí por muito tempo, não poderia perder essa oportunidade”, diz Petrovich. “Acho que seu corpo deve ser enterrado ao lado da mãe, como ele mesmo sempre quis”.

***

O major reformado do Exército Vermelho Alexander Nikolaievitch Galenkov, de 70 anos, é veterano da II Guerra Mundial. Lutou na Ucrânia Ocidental entre 1939 e 1945. Com sua lapela coalhada de galardões militares, sentado em uma robusta mesa de madeira coberta por uma toalha com o logotipo vermelho da Coca-Cola, o veterano (parecido com Brejnev nos traços, embora diferente no ar saudável) tenta explicar seu duplo sentimento depois dos loucos dias de agosto de 1991. “Estou feliz porque derrotamos os golpistas e evitamos o retrocesso, a ditadura”, diz ele. “Mas sinto-me triste porque percebi, depois de tantos anos lutando por uma mesma ideia, que o comunismo é irreal e não funciona. Seria bonito se ele pudesse dar certo”.

Pouco menos de 27 anos depois do agosto que acabou com a Perestroika e a Glasnost de Gorbachev, daquele agosto que enterrou a URSS (na noite de natal de 1991 o pavilhão soviético desceria pela última vez, para não mais subir), minhas primeiras impressões da Rússia (cheguei aqui há menos dez horas) se resumem a algumas poucas certezas, depois de uma caminhada de duas horas. Lenin continua lá no mausoléu. Há Coca-Cola por toda a parte (a marca de refrigerante é patrocinadora oficial da Copa). Há vitrines coloridas de grifes conhecidas. O telefone celular funciona perfeitamente. Só os jovens falam inglês. No lugar de Ieltsin há Vladimir Putin, que há duas décadas despontava como funcionário de escol da KGB.

Quem melhor retratou o que havia e o que há, para muito além da superfície, na miudeza do cotidiano moscovita, ao ouvir atentamente gente comum, foi Svetlana Aleksiévitch, Prêmio Nobel de Literatura de 2015, em O Fim do Homem Soviético. De Svetlana: “Aí está ela, a liberdade! Foi essa que nós esperamos? Estávamos dispostos a morrer por nossos ideais. Travar uma luta. Mas então começou uma vida tchekhoviana. Sem história. Ruíram todos os valores, exceto pelos valores da vida. Da vida em geral. Novos sonhos: construir uma casa, comprar um bom carro, plantar uma groselheira… A liberdade acabou sendo a reabilitação da pequena burguesia, geralmente espezinhada na vida russa. A liberdade de Sua majestade, o Consumo. Da grandeza das trevas. Das trevas dos desejos, dos instintos, da vida humana secreta, de que tínhamos só uma vaga noção. Durante toda a história sobrevivemos, mas não vivemos”.

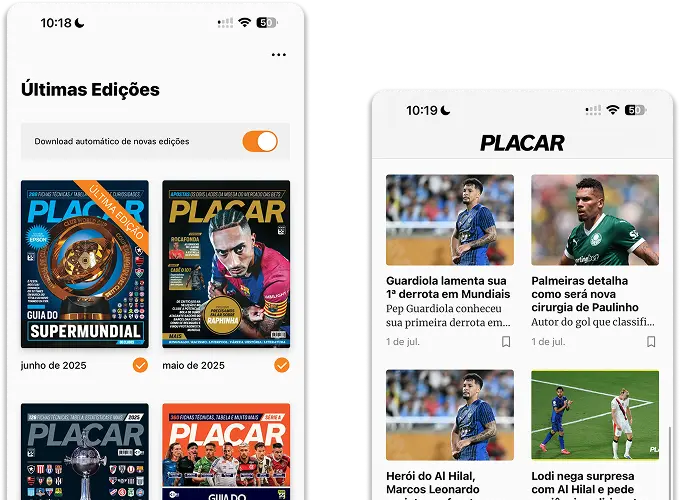

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app