Placar

Triste como um tango: a morte de Maradona

Diego Maradona nunca foi apenas um craque, o maior depois de Pelé — era uma síntese das fraquezas e das ambiguidades de nosso tempo

Diego Armando Maradona era uma metáfora da Argentina. Nasceu pobre na cidade de Lanús, num hospital chamado Evita Perón. Já milionário, com a arrogância autorizada apenas aos gênios que vieram muito de baixo, chegou a recusar uma Ferrari vermelha dada de presente pelos dirigentes de seu clube, o Napoli, avaliada em 400 000 dólares, apenas porque não tinha mudança de marcha. Não sabia dirigir carros automáticos. Em poucos dias, um novo veículo foi estacionado na porta de sua casa. Tal qual a Argentina, país de destinos trágicos como o de Evita, derrotada pelo câncer aos 33 anos, e de Carlos Gardel, morto aos 44 anos num acidente de avião, ele brincava com a morte e, paradoxalmente, não descia da torre de marfim. Nisso também era um argentino da gema, e a história ajuda a entender a postura autossuficiente que, se não é de todos, evidentemente, é palpável. Por volta de 1930, diante do espantoso PIB à margem do Rio da Prata, então o sétimo mais elevado do mundo, havia uma frase em francês para definir a gente de escol — eram “ricos como um argentino”. E como abandonar a fleuma, mesmo depois da derrocada?

Se não bastasse a semelhança com seu próprio país, a trajetória de Maradona combina com uma definição de Enrique Santos Discépolo, um dos grandes compositores portenhos, autor do clássico Cambalache, ao descrever o tango: “É um sentimento triste que se dança”. Era esse tango que cortava a Argentina na quarta-feira ao anúncio da morte do craque, aos 60 anos, de insuficiência cardíaca aguda. Diante da casa do ex-jogador, num bairro periférico e elegante de Buenos Aires, centenas de fãs atravessavam a madrugada em vigília. Entoavam cantos de torcidas. Rezavam em coro, iluminados por velas, pela memória do ex-atleta. A pequena multidão — religiosa, que despontou também na Itália — lembrava, em muitos aspectos, os descamisados que zelavam por Evita na agonia, em 1952, e depois acompanharam seu féretro. Maradona e Evita aproximam-se porque sempre conseguiram conversar com os mais simples. “Ele representava um desafio ao poder, e isso atraía os pobres”, disse Claudio Tamburrini, filósofo argentino, ex-goleiro do Vélez Sarsfield e do Almagro, que nos anos 1970 chegou a ser sequestrado pelos militares. “A diferença é que Evita teve seu trágico destino selado no auge da carreira política, e Maradona havia muito era uma figura humilhada pelas drogas.” Ao atrair para si, como retrato de um povo, todas as qualidades e defeitos do argentino, teve, sim, a trajetória insinuante de um tango. É um ritmo celebrado também por servir como canção de protesto — e Maradona fez isso em toda sua vida. Levava no braço uma tatuagem de Che Guevara, brigou com os dirigentes esportivos e, sempre que pôde, se lembrava de incomodar os poderosos porque era um cabecita negra que vencera — os cabecitas são os descendentes de índios, quase sempre moradores de bairros da periferia. Marcos Aguinis, autor de um livro de título comovente, O Atroz Encanto de Ser Argentino, diz que “o tango também mostra como nós, argentinos, quando idolatramos alguém, perdoamos tudo”. Nos últimos anos, El Pibe se mostrara um fervoroso apoiador da Cuba de Fidel Castro e da Venezuela de Hugo Chávez — talvez nem tanto pela proximidade ideológica, possivelmente não, mas para simplesmente parecer do contra. Maradona, para prosseguir na toada de um estilo musical que define uma nação, era subversivo como um tango. Misturava “abandono, luta de classes, orgulho e descrença”, na descrição de um respeitado escritor, Mempo Giardinelli.

Em tudo ele era contraditório, e daí sua dimensão, que não autorizava um simples gostar ou uma rápida negação. Foi amado e odiado — em Buenos Aires, em Barcelona, em Nápoles. Nenhum dos episódios da carreira de Maradona permitia irrelevância. Em outras palavras: embora tenha sido um dos grandes, o segundo maior, atrás apenas de Pelé, não era apenas futebol, longe disso. Era política, história, alma. Lembre-se do episódio da semifinal da Copa do Mundo de 1990, em Nápoles, na Itália, entre os donos da casa e a Argentina. Maradona era então o incontornável ídolo do Napoli. “Durante 364 dias do ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros. Eu, por outro lado, sou napolitano durante os 365 dias do ano”, exclamou o rei a seus súditos, às vésperas da partida. Ele conhecia como poucos o atávico e inaceitável preconceito sofrido pela população do sul da Itália — vista por boa parte dos nortistas de Milão ou Turim como suja, ignorante ou até mafiosa — e tentou usá-lo a seu favor diante do caprichoso chaveamento que levou a partida ao Estádio San Paolo, sua segunda casa, em Nápoles. Seria exagerado dizer que naquele fim de tarde Maradona conseguiu transformar sua seleção em anfitriã na região da Campânia. A explosão nas arquibancadas no momento em que Toto Schillaci abriu o placar para a Itália, logo no início, deixou claro que o povo, ainda que um tanto dividido, penderia para a Azzurra. Os torcedores não napolitanos vaiavam o camisa 10, enquanto os locais tentavam amansar a fera com gritos de “Diego, Diego”. O empate levou a decisão para os pênaltis. Maradona fez o seu com elegante categoria. O argentino Goycochea defendeu as batidas de Donadoni e Serena. Deu-se um silêncio ruidoso no San Paolo. Maradona, classificado para a final, chorou, como se fosse dois.

Eram dois. E nada resume melhor esses dois Maradonas do que uma única partida, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, que ele praticamente ganhou sozinho. Jogavam Argentina e Inglaterra. Em menos de cinco minutos, ele fez os dois gols “mais contraditórios” de todos os tempos, na definição do escritor Eduardo Galeano (1940-2015). O primeiro, o infame gol de mão, com “La mano de Dios”, milongueiro, enganador, abusado. O segundo, fabuloso, preciso, mágico, depois de driblar seis jogadores ingleses, como se fosse uma vingança pelo conflito das Malvinas-Falklands, no mais espetacular gol de todas as Copas do Mundo, uma obra-prima inesquecível. Maradona esteve inteiro naqueles dois momentos. “Ele foi um semideus do futebol”, disse Paulo Roberto Falcão. “Com a bola, foi um deus; sem a bola, foi humano.”

Ou, como anotou Galeano, em resumo da vida de Maradona, que brigava permanentemente contra a própria sombra: “Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas, ou ao menos masculinas: mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora do que a cocaína, foi a sucessoína. As análises, de urina ou de sangue, não detectam essa droga”. Adeus, Diego Armando Maradona.

Publicado em VEJA de 2 de dezembro de 2020, edição nº 2715

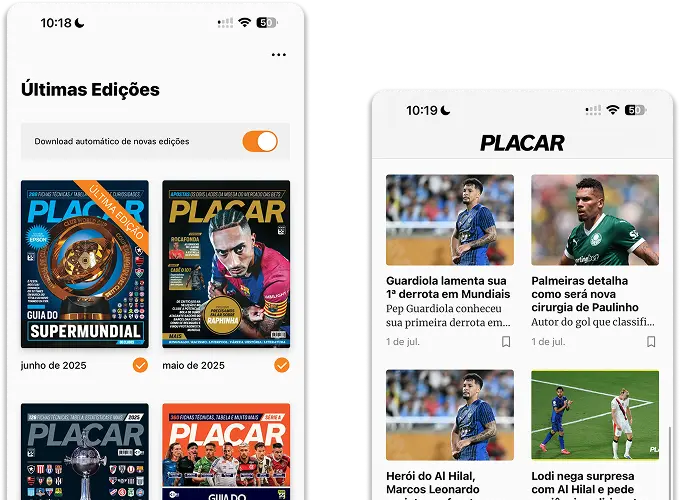

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app