Placar

“O que me machuca é o preconceito no olhar”, diz ex-jogador Tinga

O ex-atleta, de 41 anos, admite pessimismo depois dos recentes episódios de racismo no futebol europeu

Tenho sempre muito cuidado ao falar sobre o racismo — não que seja um assunto sem relevância, ao contrário. Dada a importância do tema, da gravidade do preconceito, é preciso expô-lo com cautela, embora com firmeza. Se eu fosse tratar de casos específicos, como os do fim de semana na Europa (os brasileiros Taison e Dentinho, do Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, foram xingados no domingo 10), teria de me pronunciar permanentemente. É uma chaga, é horrível, mas não me considero militante de nada. As pessoas é que me veem assim, provavelmente pela minha maneira de ser, ao relatar o que vivi e o que amigos meus sofreram. Confesso que não sentia a violência do racismo quando era pequeno. Na infância, é tudo alegria. Mesmo quando você passa fome. O que incomodava mais era a questão social. Sentia vergonha de ir a um shopping, porque não tinha a roupa adequada. Mas minha mãe conta que não podia entrar em restaurantes. Posso até dizer que o que mais me marcou na vida não foi ter sido chamado de macaco no estádio, como aconteceu numa partida pelo Cruzeiro no Peru — e não estou dizendo que foi bonito, claro que não, é no mínimo falta de respeito imitar um animal quando um negro pega na bola. O que me marcou, e ainda me machuca, é o preconceito no olhar. Ele pode machucar mais que palavras agressivas. Quando eu era gerente de futebol do Cruzeiro, o recepcionista de um hotel no Rio não quis me hospedar. Só que eu conhecia o dono do lugar, e ele veio falar comigo. O atendente, que era só um pouco mais claro do que eu, queria enterrar a cabeça na terra. Foi constrangedor, e foi revelador das dificuldades que atravessamos na sociedade.

No futebol, em especial, as pessoas acham que tudo é permitido — e igualam o preconceito a posturas naturais como as vaias e a pressão. Talvez não tenhamos prestado a devida atenção a esse comportamento nos campos. Desde o tempo do Pelé, nos anos 1960, era assim. A diferença, a boa diferença, é que agora o problema é abordado. De algum modo estamos evoluindo. Outro dia mesmo, o Roger Machado, treinador do Bahia, meu irmão, fez um discurso extremamente inteligente sobre o racismo no futebol. O que falta é ação, posturas práticas. Quando for fazer uma entrevista para treinador, chame um negro. Não é preciso contratar, mas entreviste, leve em consideração. Vejamos o exemplo dos Estados Unidos. Lá, só 12% da população é negra, porém a melhor apresentadora é a Oprah, o Barack Obama foi presidente da República, e na premiação do Oscar há vários negros concorrendo. No Brasil, apenas falamos, não agimos. Sou a favor da política de cotas, mas acho que erramos no nome. Se em vez de “cotas” fosse “oportunidades”, seria mais adequado. Seria absurdo e improvável alguém questionar o direito à oportunidade do negro, da mulher, do idoso.

E no entanto reconheço que, ainda que mudássemos a nomenclatura, mesmo que começássemos a agir, haveria imensa dificuldade de acabar com o racismo. O nó é que ele anda de mãos dadas com a ignorância, e ignorância é difícil de combater. Você pune um cara, ele vai preso, mas não muda. Vivemos uma era em que o ódio só aumenta. Vemos coisas que não víamos há dez anos. Pai matando filho, estuprando filha, casais se matando. E como, nesse ambiente, conseguiríamos diminuir o espaço para o preconceito? Posso estar sendo pessimista, mas não consigo realmente imaginar um mundo no qual, dentro de cinco anos, respeitemos a cor de pele, a opção sexual, o pensamento político. Tenho de ser realista: não há muita saída, e, apesar de o futuro ser nebuloso, o único caminho é punir e vigiar, sem parar. E sobretudo abrir espaço real para os negros no cotidiano profissional.

Depoimento dado a Alexandre Senechal

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2019, edição nº 2661

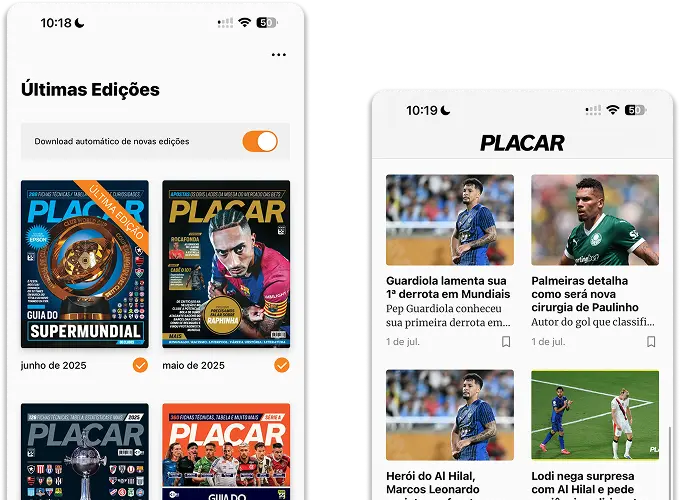

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app