Placar

O dia em que o futebol morreu

Chapecó: A cidade que dormiu com um sonho e acordou no maior pesadelo de sua história

Na edição imprensa da Revista PLACAR, o sobrenome da autora desta reportagem saiu errado. O correto é Lilian Simioni.

Uma cidade que pulsa energia e trabalho iniciou aquela terça-feira calada. Não ao acaso, o dia começou cinza, depois de uma noite de chuva intensa que alagou muitos pontos da cidade e invadiu ruas e casas. O que era para ser um dia de ansiedade – véspera de uma final há pouco inimaginável – tornou-se um dia de perplexidade, angústia, desespero. Uma aura de tristeza envolveu e abalou toda a cidade.

O dia que não acabou começou cedo. Saí da cama às 4 da manhã e fui ao banheiro. Havia combinado comigo mesma de não mais dar uma olhadinha no telefone porque a luz prejudica o sono. Naquela madrugada, entretanto, olhei.

– Dudu, caiu o avião da Chape – falei a meu marido, acordando-o com um susto.

– Como assim? – retrucou o carioca/capixaba radicado em Chapecó e apaixonado pela humildade e pelo carisma da Chape desde que aqui chegou, em 2010.

Olhamos algumas notícias. Até então, o que chegava ainda não dava conta de ser tão grave. “São muitos os sobreviventes”, dizia, naquele momento, algum – nem lembro qual – dos muitos sites, perfs de Facebook e Twitter que consultei.

Cheguei a pensar, ingenuamente, que nosso time tão “redondinho” conseguiria voltar a jogar. Como se a razão superasse a esperança, naquele momento comecei a tremer. Era claramente nervosismo, afinal, o inverno – aqui rigoroso – já passou há meses neste ano. Tentei fechar os olhos. Não sei se sonhei, imaginei, fantasiei. Vi alguns jogadores caminhando sob um sol dourado, típico dos fins de tarde no Oeste catarinense. Estavam perto da Praça Coronel Bertaso, na Avenida Getúlio Vargas, a via central da cidade.

Era uma cena que poderia mesmo ter acontecido. A população convivia, de fato, com o pessoal da Chape. Quem lutava pelas cores verde e branca dentro das quatro linhas da Arena Condá, dos estádios do Brasil e mais recentemente da América também ia comprar pão na padaria da esquina. Levava e – sempre que possível – acompanhava os filhos na mesma escola de natação que os filhos dos meus amigos. Fazia compras nos mesmos mercados e morava em apartamentos em frente a famílias que nunca foram desportistas. Integraram-se, enfim: eram, também, população de Chapecó. E declaravam o quanto era bom ter dez minutinhos para levar o filho à escola e estar, em tempo, no treino.

De porte médio, com aproximadamente 210 mil habitantes, Chapecó completa 100 anos em 2017. A cidade, portanto, é mais jovem do que muitos clubes de futebol do Brasil.

Mas, nesses poucos anos, nunca foi fácil para os chapecoenses e para os muitos que adotaram o município. Distante de grandes centros, restou ao município crescer, desenvolver-se com as próprias pernas e ser a referência para as cidades da região. É em Chapecó que há mais empregos, especialmente na agroindústria, mais opções de educação superior, mais possibilidades, portanto. E isso só ocorreu a partir do esforço e da abnegação de muitos.

Mas toda a região sofre um certo “preconceito”. O sotaque causa estranheza a quem chega. É ritmado, com pausas diferentes de outros “dialetos” do português e palavras inexistentes no dicionário. Alguns chamam até de “colonês”, uma brincadeira em referência a nós, “colonos”, interioranos.

E aí, nesse contexto, a Associação Chapecoense de Futebol sai de uma condição de quase fechamento para uma meteórica ascensão. Impossível não se orgulhar e não colocar em paralelo o crescimento da cidade e o do nosso clube. Existe melhor remédio para a autoestima de um povo? Nós nos identificamos e passamos a nos orgulhar ainda mais da nossa origem, da nossa condição de lutadores. Por qualquer canto desse país, ao se apresentar, quando alguém mencionava Chapecó, o retorno era imediato: “A cidade da Chape?”.

“Sim, é a cidade da Chape!” E, detalhe: é “A” Chape, para que ninguém mais erre o artigo e a chame de “o” Chapecoense. Aquela que, no início das temporadas, geralmente era colocada pelos jornalistas e comentaristas como virtual rebaixada. Que durante o ano mostrava garra e disciplina aos ensinamentos do treinador e, no fim do ano, firmava o pé e não caía de jeito nenhum.

Essa condição, aliada à competência interna do clube, fez com que a Chape fosse ganhando corações Brasil afora. O gerenciamento das mídias sociais contribuiu: que coisa bacana ver a Chape parabenizar os clubes aniversariantes, brincar – sem ser arrogante – com os adversários e interagir com os milhares de seguidores. Não foi incomum ler comentários dizendo que a pessoa tinha um “primeiro” time, mas torcia para a Chape, admirava o Furacão do Oeste ou ia torcer para o Verdão de Santa Catarina.

Naquela terça-feira, passamos de “queridinha” do Brasil para sermos destaque mundial. Mas nem nos nossos piores pensamentos imaginaríamos que pudesse ser dessa forma.

Saí para o trabalho, que fica do outro lado da cidade, já sabendo que se tratava de uma tragédia. O número dos “muitos” sobreviventes não aumentava. Diminuía, aliás. Os veículos se contradiziam a respeito da sobrevida ou não daquele que teve reflexo para fazer uma defesa histórica no último minuto da semifinal da tão sonhada Copa Sul-americana. Nosso goleiro Danilo, que passava tanta segurança embaixo das traves, tinha a própria vida frágil, por um fio. Não resistiu e entrou para a lista terrível de 71 mortos.

Cinco. Meia hora depois: cinco. Uma hora depois: cinco. Perdi a esperança de que pudesse haver mais sobreviventes. Até que, milagrosamente, mais uma vida foi encontrada. Estava no trabalho, lendo sobre aquele pesadelo sem fim, sem conseguir produzir nada, quando soube. Foi o primeiro e único sorriso do dia.

Nos 15 quilômetros do bairro Fronteira Sul até o Centro vi pessoas cabisbaixas. Todos os modelos de camisetas da Chape foram tirados do armário, até aquela com o patrocínio do antigo Frigorífco Chapecó, já extinto. A direção era instintiva e única: a Arena Condá, que insisto em chamar, carinhosamente, de Estádio Regional Índio Condá, como ouvia os narradores locais falarem desde que era pequena, pelo radinho de pilha do meu pai. Ninguém sabia bem o que faria na Arena, se teria mais informações ou se conseguiria falar com alguém. Os nomes que vinham à cabeça como principais referências e fontes da Chape estavam naquele voo.

As ruas ao redor da Arena foram isoladas. Fiquei pensando em como algumas pessoas – profissionais que cuidam da segurança dos outros – ainda conseguiam colocar as necessidades práticas à frente da comoção. Para mim e muitos outros com quem conversei, foi impossível.

Não teve “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”. Os cumprimentos eram somente com “ois” e um abraço de solidariedade nos mais próximos. As perdas das esposas, mães, pais, irmãos e filhos é imensurável, mas naquele dia todos sentiram-se um pouco órfãos.

Quem podia, tentava ficar perto dos seus. Fui à casa de uma amiga dividir abraços. Estacionei o carro e vi duas lojas fechadas. Um laço preto colado com fita adesiva mostrava a pressa e a ânsia de sair, de saber mais sobre o acontecido, de consolar suas próprias famílias.

Comecei a me perceber. Não era possível acreditar que eu estava falando sobre a Chape, sobre o time que vi ganhar respeito ao longo dos anos e cujo estádio fica a poucas quadras da minha casa. Que o distintivo do clube da cidade em que nasci pipocava nas redes sociais e na televisão por um motivo tão desastroso. Não, definitivamente não era assim que todos queríamos ver a Chape ganhar o mundo.

No caminho até a casa de uma amiga que perdeu o marido, mais um jornalista vítima do acidente, vi as pessoas conversando baixinho pelas ruas. Senti a consternação em cada gesto, em cada passo. Era como se o ar pesasse mais, como se a respiração, de repente, tivesse ficado mais pesada, mais densa, mais difícil. Os olhares perdidos, voltados e fixos para o nada, demonstravam que o pensamento ia longe, talvez até à Colômbia, talvez até aos lares das esposas dos que partiram.

Porém, era especialmente nas crianças, muitas sem entender direito o que havia acontecido, que a tragédia ficava ainda mais dramática.

– A Chape morreu, tia Lili – disse minha sobrinha Sofia, de 6 anos, na sua tristeza infantil.

Infelizmente, Sofia, perdemos muita gente. Além de praticamente todo o time que ganhou nossos corações, perdemos jornalistas, dirigentes e empresários. Mas, não, Sofia, a nossa CHAPE não morreu.

LILIAN SIMIONIJornalista, 34 anos, atuou como repórter em veículos de comunicação impressos durante uma década. Desde 2010 é servidora pública: atua como jornalista na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Chapecó. É natural de Chapecó e torcedora da Chapecoense. Sempre foi fã de esportes, especialmente de futebol.

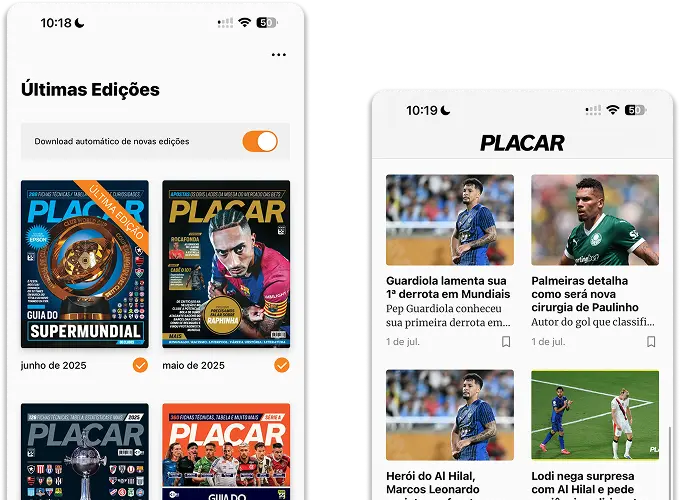

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app