Placar

Marta: ‘Hoje eles pensam muito antes de nos tratar com preconceito’

Eleita cinco vezes a melhor jogadora do planeta, a camisa 10 da seleção brasileira e do Orlando Pride falou com exclusividade a VEJA

O Brasil começa nesta quinta-feira a disputa da oitava edição da Copa América de futebol feminino, a ser disputada no Chile. Logo na estreia, a seleção brasileira enfrentará a Argentina às 19h (horário de Brasília, com transmissão do SporTV3) e defenderá uma hegemonia no torneio – disputado desde 1991, o Brasil só não foi campeão da Copa América em 2006, quando o título ficou com justamente com os nossos hermanos.

A competição é fundamental para a definição do calendário dos próximos anos da equipe comandada pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. A Copa América dá ao time campeão e ao vice vagas diretas na Copa do Mundo da modalidade, cuja próxima edição acontece em 2019, na França. Além disso, o torneio sul-americano classifica as mesmas duas equipes para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Defendendo as cores da seleção brasileira desde 2003, a craque Marta, melhor jogadora do mundo por cinco anos consecutivos e que atualmente defende as cores do Orlando Pride, dos Estados Unidos, é novamente a grande referência de um grupo formado predominantemente por jovens atletas, sem experiência em competições internacionais adultas. Mais que um exemplo dentro de campo, a alagoana de 32 anos é referência para todas as meninas por sua determinação em quebrar barreiras impostas pela sociedade. Bem-sucedida e empoderada, Marta falou a VEJA com exclusividade há poucos dias da estreia no Chile.

Qual o potencial desta equipe que começa a disputa no Chile? É enorme. O talento existe em abundância, falta agora dar rodagem internacional a essas meninas. Nesse sentido, de experiência, não dá para comparar esse grupo com aquele que ganhou as medalhas de prata olímpicas ou que chegou à final da Copa do Mundo. Naquela todos os nomes, da goleira à atacante, eram figurinhas carimbadas: Pretinha, Roseli, Cidinha, Daniela Alves, Kátia Cilene. Hoje até existem as estrelas, como a Cristiane, a Formiga, a Érika, a Marta, mas mais da metade do grupo é novidade. Nosso trabalho é fazê-las crer que é possível sonhar alto. Afinal, já alcançamos grandes feitos e elas podem repetir isso. Pode-se dizer que estão mais abusadas tecnicamente, estão mais confiantes dentro de campo para mostrar o talento individual, improvisar. Claro que a consciência coletiva é necessária, mas sem perder a criatividade que é nata para nós, brasileiros.

E até quando você terá gás para continuar, pelo menos dentro de campo? Há uns dois anos tinha colocado na cabeça que jogaria só mais uma temporada e pararia. E passava-se mais um ano e eu continuava. As coisas continuavam positivas e, então, decidi parar de fazer contas. Vou viver um dia de cada vez. Este ano temos a Copa América. Sem um boa campanha, não chegaremos à Copa do Mundo. Percebi que se ficar colocando um prazo de validade, não consigo dar o meu melhor. Quando não estiver mais acompanhando as novinhas na corrida vou entender esse sinal do meu corpo e terá chegado a hora.

Você foi eleita pela revista americana ESPN a nona atleta mais dominante deste século, escolha feita entre homens e mulheres, à frente de nomes como Usain Bolt, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O reconhecimento pelos seus feitos é maior em outros países do que no Brasil? Olha, não foi uma escolha apenas dentro da minha modalidade. É uma atleta do esporte brasileiro que há muitos anos se dedica para representar bem o seu país. Não tem como não ficar chateada por algo desse tipo passar despercebido. E não se trata de um sentimento egoísta. Minha preocupação é com o exemplo para as novas gerações. Quero que elas sejam determinadas, que tenham a motivação necessária para fazer aquilo que têm de melhor. Enfim, acho que o destaque poderia ser maior. Se fosse um atleta do futebol masculino, a repercussão seria evidentemente maior.

Isso desmotiva? Não. Sei do meu papel na sociedade, sei que passo um incentivo para as pessoas em todas as áreas e é isso que me mantém viva para seguir lutando. Temos tantas notícias negativas relacionadas ao nosso país, a questão da violência. Você liga a TV e o destaque é sempre esse. E não é que devemos ignorar esse assunto, mas acho que podemos mudar a abordagem de um fato ruim.

Como assim? Deveríamos exaltar a luta contra o preconceito, contra o racismo, contra a falta de apoio ao esporte. Dou outro exemplo: essa iniciativa das jornalistas esportivas, o #deixaelatrabalhar, que constantemente sofrem com o preconceito e com o assédio de um universo extremamente machista. Nós mulheres tentamos nos ajudar postando o vídeo. Isso, sim, precisa ser divulgado.

O empoderamento feminino? Uma atleta brasileira entre os vinte melhores do mundo desde o início do século? Lá fora, o que influencia esse tipo de ranking não é o fato de ser bonitinha, por parecer uma modelo. Não, o critério foi ver que meu trabalho foi bem feito, pela dedicação todos esses anos. Isso me deixou ainda mais feliz. As pessoas que acompanham meu trabalho, tanto na Suécia quanto nos Estados Unidos, me mandaram mensagens. Mas é vida que segue.

Você saiu do interior de Alagoas para o Rio de Janeiro aos 14 anos, em busca do sonho de se tornar uma jogadora profissional. Para as meninas dessa idade, hoje a realidade é mais fácil? Hoje o mundo é mais tolerante. Quando comecei a tolerância era praticamente zero. As pessoas simplesmente não reconheciam o futebol como uma modalidade própria para as mulheres. Hoje é mais fácil encontrar uma escolinha para garotas, por exemplo. Na seleção brasileira existem também mais times além da equipe adulta. A sub-17 acabou de ser campeã sul-americana. Ou seja, existe um trabalho muito maior de quando comecei.

E fora dos grandes centros, como Rio ou São Paulo, a situação também mudou? É complicado. Desde quando comecei, a prosperidade estava no Sudeste e Sul do país. Os melhores clubes estão concentrados nesses Estados. O que precisa ser feito é estudar os exemplos nos quais o futebol feminino deu certo e aplicar em outras regiões. Clubes de camisa como Santos e Corinthians têm suas experiências com a modalidade. Mas o investimento deve visar o retorno a longo prazo. O futebol feminino não dá hoje o retorno de imediato. Por isso o apoio desses times tradicionais no masculino é fundamental, pois eles já têm a estrutura, trazem consigo os torcedores. Mas existem outros, que não trazem um nome de peso, mas que possuem certa tradição na modalidade, como o São José, no Vale do Paraíba, e o Iranduba, em Manaus. Mas a realidade geral é complicada. Nem sempre essas meninas recebem salário ou têm condições de se dedicar totalmente ao esporte. Muitas trabalham fora e jogam bola.

O degrau entre futebol feminino brasileiro e o estrangeiro continua muito acentuado? A grande diferença está na organização. Nem na Suécia, onde vivi por quase dez anos, nem nos Estados Unidos, onde moro hoje, as jogadoras tiram seu sustento só do futebol. Algumas jogam e trabalham, como no Brasil. A realidade americana tem uma diferença que é a ligação entre o esporte e a educação, os times universitários que dão bolsa de estudos para suas atletas. Mas lá também existem aquelas que passam dificuldades, principalmente financeiras.

Recentemente, as jogadoras da seleção dos Estados Unidos fizeram um protesto formal, pedindo diárias iguais às dos homens, e tiveram êxito. É claro, afinal a seleção feminina tem melhores resultados que a masculina. Isso tem a ver com a percepção mundial do futebol feminino, aquela história de que os homens atraem mais público, consequentemente mais renda, e, por isso, devem receber mais. É preciso descolar nossa imagem dos masculino.

Você está vivendo em um país que foi, no último ano, o epicentro das discussões sobre o assédio contra as mulheres. Essa discussão também chegou no esporte americano? Atingiu toda a sociedade daqui, seja ambiente esportivo, corporativo ou até mesmo no dia-a-dia. É um processo lento, mas está acontecendo. Quanto maior for a divulgação, quanto mais mulheres tenham a coragem de relatar suas experiência melhor. Não podemos deixar esse assunto passar despercebido. Hoje em dia os homens pensam duas vezes antes de tratar uma atleta com preconceito.

A Emily Lima, primeira treinadora a comandar a seleção brasileira principal, foi demitida após somente 10 meses de trabalho. Ela foi substituída justamente pelo treinador que a precedeu (Oswaldo Alvarez, o Vadão). Qual sua avaliação da gestão da modalidade feita pela CBF? Meu ponto de vista é o mesmo de quando foi feita a primeira troca de treinador (a escolha de Emily para o lugar de Vadão). A cultura do nosso futebol é a do resultado rápido, inclusive no feminino. Então, quando veio a decisão de trocar o treinador logo depois da Olimpíada, entendi. Mas é preciso ver as coisas a longo prazo. As atletas que chegam à seleção muitas vezes nem chegam a passar por categorias de base. Muitas têm capacidade, têm talento, mas precisam passar por um acompanhamento. Então quando o Vadão foi demitido, depois de quase dois anos conosco, foi um problema. Estávamos começando a entender a filosofia de trabalho dele quando perdemos a medalha no Rio. Não estava a favor da saída dele pois é preciso ter continuidade. É assim lá fora. E, pela mesma razão, não fui favorável à demissão da Emily. Meu pensamento é que não adianta buscar uma solução imediata. Tivemos uma mudança grande no grupo de atletas. Algumas sequer participaram de competições internacionais com a seleção adulta.

Como você viu a escolha de uma mulher para um cargo tradicionalmente ocupado por homens? Claro que fiquei feliz por ser a primeira. Ela era a única mulher naquele momento preparada para comandar a seleção. E pedi que ela tivesse tempo para trabalhar. Isso não aconteceu e voltou o Vadão. Ou seja, não concordei com a forma como a situação foi conduzida. Expressei ao grupo e ao Marco Aurélio Cunha (coordenador da seleção feminina de futebol) que deveríamos procurar uma conversa com o presidente da CBF olho no olho. E não através de um papel enviado em nome das jogadoras. Foi nesse ponto que houve uma confusão e até a Emily ficou chateada comigo. Ficou parecendo que estava contra ela. Não houve nada disso. Nunca fugi da minha responsabilidade e não seria nesse momento que faria isso.

Mas há poucas mulheres em cargos de direção. A Aline Pellegrino (ex-capitã da seleção e que hoje trabalha na Federação Paulista de Futebol) talvez seja a exceção. O que fazer para vencer essa situação? É um questionamento muito válido. Sou embaixadora da ONU e trabalho justamente nessa questão do empoderamento feminino. Mas acredito que é preciso passar pelo mesmo processo criterioso. A Aline é um excelente exemplo de alguém que se capacitou. Hoje, temos diversos cursos de aperfeiçoamento voltado à administração do esporte. É preciso ter esse interesse também.

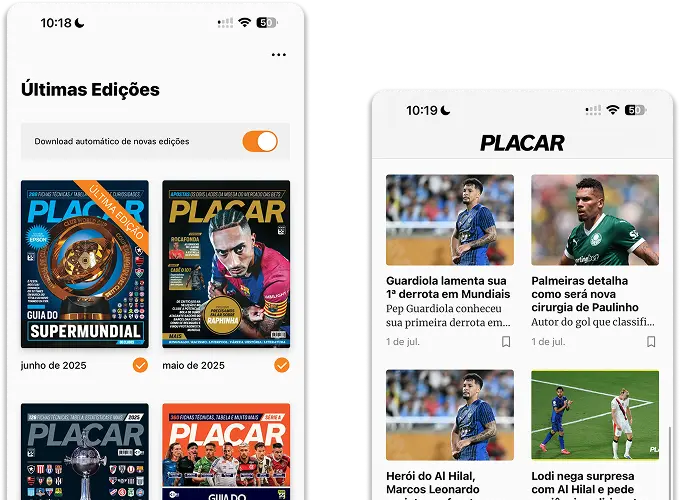

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app