Placar

Futebol feminino: Vamos chorar no começo para rir no fim?

A frustração pela eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo não diminui um fato relevante: a modalidade nunca teve tanta visibilidade no Brasil

Encerrada a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, eliminada apenas na prorrogação pela dona da casa, a França, duas constatações sobre o futebol feminino se impõem. Se olharmos para o que acabou de ocorrer, poderemos comemorar a mobilização popular em torno de um time de mulheres jogando um esporte historicamente tachado como masculino. Houve ampla divulgação da competição pela imprensa e apoio de marcas comerciais fortes, fatores que ampliaram a torcida pelas atletas brasileiras. Mas, se vislumbrarmos o que está por vir, o cenário é alarmante: após o Mundial, as grandes protagonistas do time ficaram mais próximas da aposentadoria. Depois da doída eliminação, nossa camisa 10, a melhor jogadora do mundo, 33 anos, disse o seguinte: “Não teremos uma Marta para sempre, uma Formiga para sempre ou uma Cristiane para sempre”. Estamos, portanto, diante de um momento decisivo. Vamos chorar no começo para rir no fim, como a própria Marta definiu, numa frase que viralizou internacionalmente, ou apenas seguiremos chorando?

Antes de apresentar a solução para o problema, é relevante relembrar a trajetória da atual geração de jogadoras, na qual modestamente me incluo, embora tenha deixado os gramados em 2013. O futebol feminino no Brasil nasceu oficialmente em 1979, depois de quase quarenta anos de proibição por lei. Os relatos dão conta de que nessa época várias meninas driblavam o veto vestindo-se de homem para poder brincar de bola. Eu mesma, quando criança, tive como única opção me misturar aos meninos para jogar. Somente aos 12 anos encontrei um time exclusivo de meninas. Foi um alívio para meu pai, que só assim perdeu o receio e começou a me acompanhar. Meus amigos e familiares homens começaram a jogar futebol porque assistiam aos jogos dos ídolos Raí, Evair, Marcelinho Carioca. Na minha infância, porém, não vi uma mulher sequer jogando futebol na TV. Mesmo assim, sem nenhuma representação ou identidade visível, comecei a jogar. Não éramos vistas, era como se não existíssemos. E, no entanto, fomos longe. A brilhante geração que se aproxima do pendurar de chuteiras ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, de Pequim, em 2008, e o vice-campeonato da Copa do Mundo de 2007.

Atuando como dirigente do futebol feminino há quatro anos, os últimos três deles na Federação Paulista de Futebol (FPF), posso dizer que o sucesso futuro da modalidade no Brasil depende de três pilares. O primeiro é a formação de novas atletas, pela qual os clubes têm responsabilidade direta. Em seguida, precisamos de competições fortes e bem organizadas, atribuição essa das federações e confederações. Por último, cabe às empresas e aos veículos de comunicação investir na modalidade e garantir a visibilidade do esporte. No capítulo da formação, apenas engatinhamos. A primeira competição de base do país saiu do papel somente em 2017, quando a FPF, da qual sou diretora, criou um torneio Sub-17. Chegamos neste ano, portanto, à terceira temporada consecutiva, formando novas atletas e alimentando sonhos. Na semana passada, demos um passo além. Organizamos a primeira “peneira” da história para meninas. Dessa seletiva, participaram mais de 400 jovens de 14 a 17 anos. Tivemos a presença de garotas vindas de quinze estados, além de uma portuguesa que mora em São Paulo e uma jogadora dos Estados Unidos. Como ex-atleta, é indescritível a sensação de poder proporcionar esse ambiente e essa oportunidade a elas. Mostrar que é possível correr atrás de qualquer quimera, inclusive a de se tornar uma jogadora de futebol.

“Não adianta termos comoção nacional apenas às vésperas de uma Copa do Mundo ou da próxima Olimpíada”

Para uma nova geração florescer, é fundamental um bom ambiente competitivo. No Brasil, a mais antiga competição masculina data de 1902. O primeiro torneio oficial feminino aconteceu apenas em 1988. Foi um campeonato paulista, que depois naufragaria. A disputa estadual voltou em 1996, parou novamente e só foi retomada definitivamente em 2003. O Campeonato Brasileiro, nos moldes do torneio nacional de que os homens participam desde 1959, só foi criado em 2013. A discrepância não ocorreu por falta de interesse das meninas. Foi reflexo da sociedade da época, que não nos permitia ocupar um espaço até então restrito ao universo masculino.

Graças a esta edição da Copa do Mundo, tivemos exposição maciça. Jornalistas esportivos, que em outros tempos passariam longe da modalidade, interessaram-se pela pauta da peneira inédita. Encerramos aí outro falso dilema: o da falta de visibilidade da modalidade em razão do desinteresse do público. Há interesse, sim. Por anos, a divulgação do futebol feminino aconteceu em mídias consideradas alternativas, caso dos sites especializados, fora do mainstream. A grande audiência dos jogos da Copa, a primeira a ser exibida ao vivo na TV aberta, deixou muito claro que existem milhões de pessoas que assistem (ou querem assistir) ao futebol feminino. Alcançamos um público significativo, mas é preciso cultivá-lo. O papel dos veículos de comunicação na exibição das partidas é fundamental como chamariz. Não adianta termos comoção nacional apenas às vésperas de uma Copa do Mundo ou da próxima Olimpíada. As empresas também devem aproveitar este momento. É preciso consolidar a visão de que apoiar nossas jogadoras não é uma oportunidade pontual. É a defesa de uma causa maior, que tem reverberação em todo o país e será perene. Reconhecer quem, de fato, faz a modalidade acontecer é crucial.

É hora de enxugar as lágrimas e trabalhar. Apesar de todas as adversidades, já passamos perto da glória. Aonde poderemos chegar se pavimentarmos esse caminho a partir de agora? Sempre jogamos e sempre jogaremos. Vencemos as barreiras, as proibições, o preconceito e o assédio. Juntas, com estrutura e apoio, iremos muito mais longe.

* Aline Pellegrino é diretora da Federação Paulista de Futebol. Como jogadora, foi medalhista de prata na Olimpíada de Atenas e vice-campeã do mundo em 2007

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2019, edição nº 2641

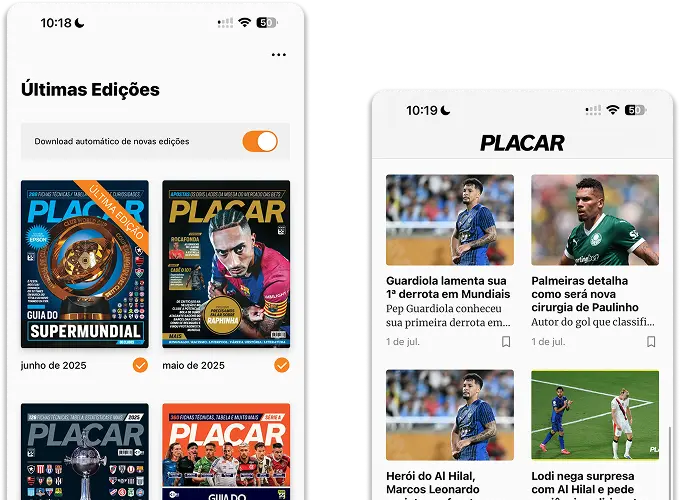

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app