Placar

Como virar o jogo perdendo de 7 a 1

É bom acostumar-se com os placares elásticos e as mudanças bruscas de resultado do futebol americano, modalidade que atrai interesse no Brasil, alimentado pela TV a cabo e pelas redes sociais

Está 7 a 1 no placar, desculpada a lembrança incômoda, e o cabeludão David Luiz pega a bola com as mãos, atravessa todo o gramado em velocidade e cruza a linha de fundo do campo adversário. Touchdown, 6 pontos e o resultado vai a 7 a 7. O melhor chutador da seleção tem ainda direito a soltar uma bomba com os pés entre as traves com formato em Y e sem rede: 8 a 7, de virada. Mas ainda há tempo, e lá vêm os alemães de novo – não, os alemães de novo! Por precaução, os onze brasileiros se postam diante dos onze da Alemanha numa posição, a linha de scrimmage, que lembra as lutas de sumô, uns encarando os outros. A bola é passada para trás e tem início uma ruidosa guerra de puxões e empurrões. A quem apelar? À inteligência do quarterback – o mais conhecido do mundo é Tom Brady, o camisa 12 do New England Patriots, o Pats, de Boston, celebrado entre nós por ser o marido de Gisele. Para prosseguir na analogia, o quarterback é como um meio-campista de futebol à moda antiga, elegante, de cabeça erguida, capaz de pôr a bola no peito de um companheiro com um passe a 40 metros de distância. Bem-vindo ao football, cujo apogeu anual se dará neste domingo, 1°, com o Super Bowl, a partida decisiva que há muitos anos lidera a audiência de televisão nos Estados Unidos e tem o minuto de intervalo mais caro entre todos os programas.

Comparar o futebol com o football, além do efeito didático, embora sejam modalidades espetacularmente diferentes, é um atalho para informar que o jogo americano caiu no gosto dos brasileiros – e não se trata de uma importação barata, como a do Halloween, que levou as crianças brasileiras a bater na porta para perguntar “Doces ou travessuras?”, numa versão um tanto quanto descabida e sem graça. O interesse pelo futebol americano tem base mais sólida, ancorado na constatação de que, no esporte, só não gostamos daquilo que não entendemos. E entende-se cada vez mais, graças às transmissões de TV e à disseminação pelas redes sociais. Na comunidade oficial da NFL (a liga americana de futebol) no Facebook, o Brasil já é o terceiro país que mais curte a página do campeonato, atrás apenas de Estados Unidos e México, com mais de 430 000 likes. Segundo levantamento da consultoria Socialbakers, em 2012 o Brasil não estava nem entre os cinco primeiros – era o sétimo no ranking global, com apenas 42 000 fãs.

Na televisão brasileira, as partidas são transmitidas pela ESPN (a cabo) e pelo Esporte Interativo (TV aberta). A audiência cresce anualmente no mínimo 10% desde 2010. Pelo menos 3,3 milhões de brasileiros acompanham as partidas de bola oval, segundo levantamento do Ibope Repucom – número muito menor que o dos que assistem ao MMA, mas já querendo incomodar a audiência dos jogos de basquete da NBA. O Super Bowl será exibido também em 54 salas de cinema de 34 cidades no Brasil, com ingressos quase esgotados. “Minha atração pelo futebol americano já se iguala ao gosto pelo nosso futebol”, diz o paulistano Fernando Varella, de 16 anos, estudante do 2º ano do ensino médio do Colégio Santa Cruz. “Na minha faixa etária, entre os esportes coletivos, acho que a NFL só perde em interesse para as ligas de futebol da Europa.” Pode-se atribuir o sucesso ao poder evangelizador das bem-humoradas transmissões de televisão, invariavelmente copiadas e reproduzidas no YouTube. Everaldo Marques, da ESPN, é hoje a voz oficial do futebol americano em português. Ele tomou para si a missão de catequizar o público. “Comecei a enviar de madrugada, por e-mail, a quem me procurava, uma apostila que encontrei na internet com as regras do jogo”, diz. Some-se ao didatismo de Everaldo a irreverência de seu parceiro de transmissão, Paulo Antunes, nascido em São Paulo e educado nos Estados Unidos. O sotaque carregado ao pronunciar o nome dos jogadores e as interjeições em inglês caíram no gosto dos torcedores, com bordões inconfundíveis como “Temos um jogo” ou “Hello, bola!”. Da televisão para os gramados e as areias, o atalho foi curto.

Há, hoje, 5 000 praticantes no Brasil (um único brasileiro atua na NFL, Cairo Santos, do Kansas City Chiefs). Por aqui, são mais de 100 equipes, masculinas e femininas, que se dividem em três vertentes: a do jogo com equipamento completo (capacete e ombreiras), o flag (variação com contato físico reduzido) e o beach (disputado na praia, como já antecipa o nome). Existe até uma seleção, o Brasil Onças, formada com atletas de duas ligas nacionais (uma delas tem como sócio um filho do ex-presidente Lula, o preparador físico Luís Cláudio). “Nossa ambição é disputar o campeonato mundial, que acontece de quatro em quatro anos”, diz o paulistano Danilo Müller, técnico dos Onças, um agrupamento amador, de homens que exercem outras atividades no cotidiano. Luiz Felipe Domingues, o Balu, é estudante de engenharia. Bruno da Silva, o Gardenal, é personal trainer. Dhiego Taylor, o Gordo, é desenhista. Estão longe de ser os melhores do mundo, mas se dedicam. E, como sabem até onde podem ir (o futebol americano é mais inteligência que brutalidade, eis aí uma revelação), não saem por aí desafiando os grandes. Intuem, contudo, que, se estiver 7 a 1, dá para virar o jogo em pouco tempo. Touchdown!

(Com reportagem de Renata Lucchesi)

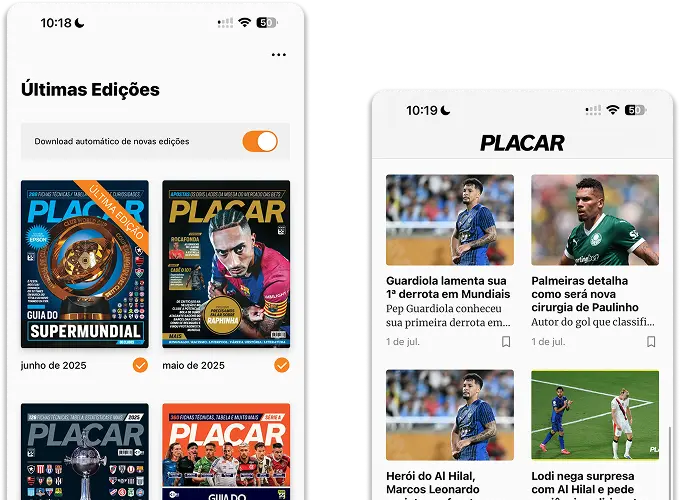

Para ler outras reportagens compre a edição desta semana de VEJA no tablet, no iPhone ou nas bancas. Tenha acesso a todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no iba clube.

Outros destaques de VEJA desta semana

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app