Placar

Canção do exílio temporário

Como é assistir uma partida do Brasil na Copa no interior da Rússia

A certa altura do campeonato imaginário com os dezesseis grandes escritores russos do século XIX, publicado por VEJA na edição especial que antecipou a Copa do Mundo – o vencedor foi Púshkin, o vice ficou com Tolstói – há uma bonita frase de Vladimir Nabokov, que desde os anos 1920 foi viver no exílio americano. Instado ao dizer, próximo do fim da vida, por que nunca voltara ao país natal, respondeu: “Não regresso porque toda a Rússia que preciso está sempre comigo: a literatura, o idioma e a minha própria infância”. Essa frase me acompanhou na tarde de hoje, 22 de junho. A meio caminho entre São Petersburgo e Moscou, num breve interregno da Copa para outros afazeres, fingia para meus acompanhantes (a intérprete Natália, o fotógrafo Yuri e o motorista Mikhail) não ter interesse, ou necessidade, de assistir pela televisão a partida entre Brasil e Costa Rica. Faltavam dez minutos, 14h50 por aqui, e comecei a ficar ansioso. Já não continha o fingimento, pedi que conseguíssemos um restaurante para uma breve parada de 90 minutos, mais 15 do intervalo. Pensei em Nabokov, naquilo que sempre esteve comigo, – e o futebol sempre esteve comigo, na vida contada por blocos de 4 anos, desde 1966.

Interrompemos a viagem em Vishny Volochek, no restaurante Veneza. Não havia viva alma ali, mas havia um televisor, e é o que bastava. Abruptamente, ao apito inicial, fiquei em silêncio. Um dos meus companheiros de viagem chegou a dizer: “é importante mesmo, precisávamos parar”. Respondi mostrando fotos da família em São Paulo, todos com a camisa da seleção, a bandeira pendura na parede, a tensão de uma sexta-feira, 9 da manhã. “E o trabalho e a escola?”. Ora, expliquei, “ninguém trabalha e não tem escola”. Uma breve interrupção para dizer que na hora do almoço desta quinta-feira russa, nas cercanias de Volochek, muita gente faltou ao trabalho e as crianças saíram mais cedo da escola para a cerimônia de homenagem aos mortos da Segunda Guerra. Em 22 de junho de 1941, com a invasão nazista, a União Soviética entrou na guerra da qual sairia vitoriosa, mas com mais de 20 milhões de mortos, no que eles chamam de “a grande guerra patriótica”.

A pátria de chuteiras, a minha, no exílio temporário. Estranho não ter com quem compartilhar o nervosismo da partida ruim, o gol suado de Philippe Coutinho no fim, o choro de criança de Neymar. Ter de responder – “quem é o grande nome do Brasil” – e ter de assentir ao comentário certeiro de Mikhail, o motorista: “Não foi pênalti, ele se jogou”, ao perceber que o juiz fizera o sinal do VAR. O que me salvaria, nos minutos posteriores, seria o WhatsApp, que me levou ao Brasil, mas não é a mesma coisa. Fim de jogo, e nas ruas, avenidas e estradas entre São Petersburgo e Moscou havia a lembrança dos tempos de guerra, o futebol dos russos. Minhas lembranças, a infância a que se referira Nabokov, eram a de Copas. O gol de Rivelino contra a Alemanha Oriental, em 1974, numa falta espetacularmente bem batida; o golaço de Nelinho na disputa do terceiro lugar contra a Itália, em 1978; aquele gol do Sócrates contra a União Soviética, em 1982 – e pronto, voltei onde estava, numa fenda temporal que me transportou para antes do tempo de Boris Ieltsin, e aqui não há exagero. Nas homenagens do 22 de junho, veteranos andam com seus galardões dos anos 1940 e os adolescentes vestem uniformes soviéticos – não que queiram o retorno do antigo regime, mas porque as camadas de história sobrepostas, razoavelmente recentes, são como para um brasileiro a sucessão de conquistas e derrotas em Copas do Mundo. Dia 16 de julho eu volto (16 de julho, bem no aniversário do Maracanazo?).

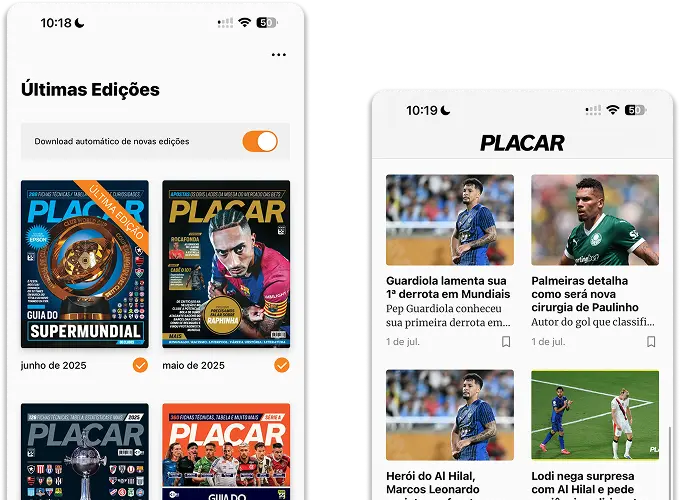

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app