Esporte

Quem chora a pátria de chuteiras?

O Brasil precisou de três décadas, depois da derrota agridoce no Mundial de 1982, para aprender, na Copa das Confederações deste ano, a separar o jogo bonito da feiura política que às vezes o cerca – sem perder a paixão pela bola

O quarteto fantástico

16 de junho de 1982

Para além de registrar o sentimento de confiança do país na seleção que participaria da Copa do Mundo na Espanha, a reportagem de VEJA mostrava em detalhes a rigorosa preparação do time de Telê Santana e a excelência dos seus grandes craques: Zico, Sócrates, Falcão e Júnior. O Brasil, como se sabe, seria eliminado pela Itália de Paolo Rossi. No entanto, o escrete montado por Telê passaria à história do esporte como um dos mais extraordinários que já disputaram o Mundial de futebol, apesar da derrota.

TRECHO: “Na mesma Sevilha de Murillo e Velásquez, cuja história milenar remonta aos fenícios no século X antes de Cristo, onze homens, vestidos com o místico uniforme amarelo, azul e verde, sob o comando técnico de Telê Santana, terão sua primeira batalha pela conquista da quarta Copa para o Brasil e, mais do que isso, pela reabilitação do futebol brasileiro, severamente arranhado pela mediocridade exibida nos dois últimos campeonatos mundiais.”

• Leia a reportagem na íntegra

Além do uniforme da Topper e da cabeleira indomável de Sócrates, Júnior, Falcão e Zico, alguma coisa na edição de VEJA que circulou às vésperas da Copa do Mundo da Espanha, em 1982, deixa claro que estamos numa terra estrangeira chamada passado. Difícil de isolar, é um sopro que percorre a edição, da Carta ao Leitor assinada pelo diretor adjunto de redação, Elio Gaspari, ao texto fino crispado de emoção do subeditor Ricardo Setti. “Como acontece a cada quatro anos, o Brasil vai à guerra”, afirma a primeira. E acrescenta: “A partir desta segunda-feira, se o presidente João Figueiredo restaurasse a monarquia, ninguém perceberia e, se percebesse, discutiria com mais paixão o preenchimento da ponta-direita por Telê do que a personalidade do novo rei”.

Corta para a Copa das Confederações sediada no Brasil no último mês de junho. A cada partida, do lado de fora dos belos estádios recém-construídos ou reformados, manifestantes entraram em guerra com a polícia. A insistência de Luiz Felipe Scolari na escalação de Hulk na ponta-direita, embora polêmica, nada tinha a ver com os protestos. Vaiada na abertura do torneio, Dilma Rousseff não restaurou a monarquia, mas foi o espírito monárquico da Fifa – aliado à submissão do governo brasileiro e aos gastos bilionários daí decorrentes – que, na esteira das manifestações iniciadas pouco antes, expôs uma novidade na relação do povo com a seleção. Por não entendê-la, Pelé criticou os protestos, cobrou apoio ao time (“nosso sangue”) e acabou pedindo desculpas no Facebook. A novidade lembra o princípio da separação entre igreja e estado: pela primeira vez a seleção triunfou sem que o governo da vez pudesse reivindicar um naco da glória. Pelo contrário: prevaleceu a sensação de que, se os jogadores venceram bonito, os políticos perderam feio.

As metáforas bélicas e a confusão entre equipe esportiva e nação vêm de longe. Atribui-se ao duque de Wellington, comandante das forças britânicas, a seguinte explicação para a decisiva vitória sobre Napoleão em junho (mês de Copa do Mundo!) de 1815: “A Batalha de Waterloo foi vencida nos campos esportivos de Eton”. Se o esporte praticado no tradicional colégio inglês ainda não era o futebol como o conhecemos, um eco da mesma ideia aparece na crônica de 1976 em que Nelson Rodrigues definiu a seleção como “a pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas botinadas em todas as direções”. Era o tempo da ditadura militar, que Nelson apoiava, mas no governo de João Goulart uma lógica semelhante já tinha levado o cronista Armando Nogueira a se referir à Copa de 1962, no Chile, como “VII Guerra do Futebol Mundial”.

A “guerra” prevista por VEJA em 1982, no período final da ditadura, não tinha traço de justificação do poder. Limitava-se a registrar com realismo o transe de um país que suspendia suas demais preocupações para torcer pela mais brilhante geração de jogadores a surgir por aqui desde a conquista do tricampeonato, em 1970 – com destaque para os modelos da foto de capa, chamados na reportagem, com propriedade, de “quatro craques resplandecentes”. Registre-se que só Falcão não atuava no Brasil (estava desde 1980 no Roma) e que todos tinham identificação profunda com seu clube e sua torcida. Do ponto de vista de hoje, levando-se em conta a gigantesca máquina de negócios em que o futebol globalizado se transformou nas últimas décadas, é fácil apontar o que havia de romantismo naquela visão de mundo.

Ao perder de 3 a 2 para a Itália de Paolo Rossi, a equipe de Telê Santana conheceu o que Waterloo tinha sido para Napoleão. O tetracampeonato ficaria adiado até 1994, nos Estados Unidos, quando a taça acabou erguida pela seleção aplicada e opaca de Carlos Alberto Parreira. Além do saudável distanciamento crítico provocado pelo big business que a Fifa comanda, é provável que derrotas injustas e vitórias agridoces como aquelas façam parte do processo de amadurecimento – político, cívico, esportivo – que culminou neste 2013 em que o Brasil provou ser capaz de, sem perder a paixão pelo futebol, separar o jogo bonito da feiura que às vezes o cerca.

Sérgio Rodrigues é colunista do site de VEJA e autor do romance O Drible

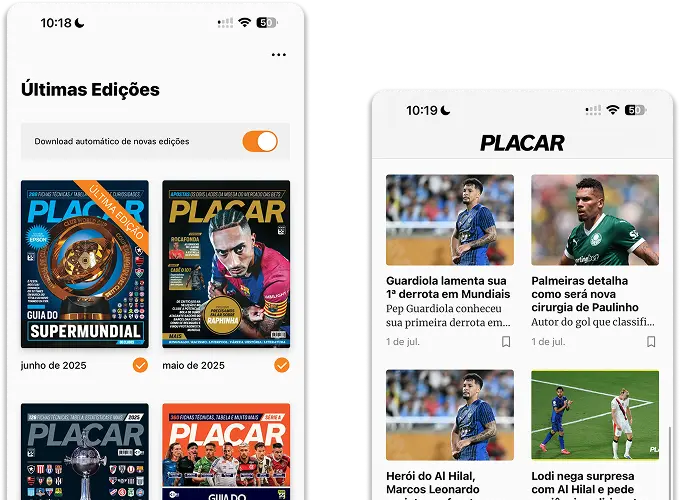

Para ler outras reportagens, baixe gratuitamente a edição comemorativa de VEJA no IBA ou no tablet.

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app