Esporte

Marcelo Madureira: lembranças do (velho) Maracanã

O humorista do Casseta & Planeta escreve sobre sua relação com o futebol e sua primeira ida ao gigante carioca – que, nesta quinta, às 16 horas, recebe a seleção campeã do mundo, a Espanha, em duelo inusitado com o nanico Taiti

“Domingo de sol no Rio de Janeiro, não tinha macarronada na casa da nonna. Era praia de manhã e, mais menos lá pela 1 da tarde, começava a debandada. Seguíamos para casa, um banho e almoço rápido, toca pro Maracanã. Havia uma vibração na cidade, uma correria silenciosa em direção ao maior estádio do mundo”

Eu me lembro… As imagens estão meio fora de foco, mas mesmo assim eu me lembro. No jardim da casa, pouco depois de dar meus primeiros passos, meu pai me ensina os primeiros passes. Sou apresentado à bola de futebol. É uma bola novinha, de couro, tamanho oficial, portanto, para mim a “esférica” é enorme. Meu chute mal move a pelota, tomo distância, dou uma corrida e chuto. Quer dizer, tento chutar, mas tropeço na bola e caio. Ainda me lembro do cheirinho de novo do “courinho”. É a minha madeleine. Ao fundo, o rádio transmitia um jogo da Copa do Chile.

Eu me lembro que tempos depois foi a bola quem me introduziu no convívio dos outros meninos. Onde houvesse uma pracinha, na praia, um terreno baldio (naquele tempo ainda havia o terreno baldio). Onde quer que se pudesse improvisar uma trave, um gol pequeno, tinha-se um campo. Qualquer coisa servia de gol: um par de chinelos, duas camisas, um montinho de areia. E vinha a bola, atrás dela vinham os moleques e pronto! Estava organizada a pelada. Foi através dos campos de pelada que eu fui conhecendo os mistérios e recônditos do meu quarteirão, depois do meu bairro e por fim da minha cidade.

Eu me lembro que foi nessa época que tive o primeiro grande trauma da minha vida. Eu era um consumado perna de pau. E não existe nada mais darwiniano que o futebol onde o que impera é a seleção natural. Só os mais aptos sobrevivem. Os meninos se dividem em dois grupos distintos: aqueles que jogam bem e aqueles que não jogam nada. E não existe nada mais humilhante do que, na cerimônia do “par ou ímpar”, quando os dois melhores jogadores escolhem os seus companheiros de time, ser o último a ser chamado. Isso significa que, no imutável sistema de castas do futebol, você não passa de um pária, um intocável. Essa era a verdade cruel. Eu não passava de um pereba!

Eu me lembro que era imediatamente “exilado” debaixo das traves acompanhado da sentença implacável: ” Você que não joga nada agarra no gol!” . Aliás, que expressão extraordinária do mundo peladeiro é esta: “agarra no gol”. Como se houvesse outro lugar onde se pudesse agarrar a bola com as mãos num campo de futebol! Eu me lembro que tinha outra frase bastante curiosa. Quando se era convidado para participar de uma pelada se dizia “tô vindo de parado…”, para disfarçar a falta de intimidade com a bola. “Tô vindo de parado…”, não conheço nenhuma outra expressão na nossa língua que contenha a ideia de estática e movimento na mesma frase.

Eu me lembro que, apesar de não ter a menor habilidade para jogar bola, o universo futebolístico apresentava alternativas para meninos como eu. Havia o futebol de botão (ou futebol de mesa), havia o totó (em São Paulo é pebolim) e ainda o futebol de preguinhos. Você pegava uma prancha de madeira, desenhava as quatro linhas, as áreas e o gol. Os jogadores eram preguinhos e a bola, uma moeda que os jogadores conduziam em petelecos. Eu me lembro…

Eu me lembro que é nessa época que o menino elege o seu time de futebol, às vezes contrariando influências familiares , iniciando assim um primeiro e duradouro conflito de gerações. Mas eu não traí os meus, e escolhi o Flamengo, cuja camisa enverguei ainda no dia em que nasci, antes mesmo da camisa de pagão. A escolha do time do coração é coisa muito séria, é um casamento indissolúvel em que os efêmeros momentos de glórias e vitórias se alternam com longos períodos de angústia, humilhação e sofrimento até o fim do supremo calvário, que é quando seu time cai para a segunda divisão.

Eu me lembro da primeira vez em que fui ao Maracanã. O indestrutível Santos, de Pelé & cia., goleou o meu Mengão por 3 a 0. Menino, frequentava o Templo do Futebol com o pai, o avô, os tios e os irmãos. Era um programa-família. Exclusivamente masculino, mas família. Domingo de sol no Rio de Janeiro, não tinha macarronada na casa da nonna. Era praia de manhã e, mais menos lá pela 1 da tarde, começava a debandada. Seguíamos para casa, um banho e almoço rápido, toca pro Maracanã. Havia uma vibração na cidade, uma correria silenciosa em direção ao maior estádio do mundo. O engarrafamento começava ainda na Lagoa e depois o frenético chegar ao estádio. Arrumar uma vaga para estacionar o carro, comprar o ingresso, enfrentar o sufoco da fila de entrada, passar pela roleta e já na subida da grande rampa o coração começar a palpitar até a entrada triunfal na arquibancada ensolarada.

Eu me lembro que chegávamos cedo para arrumar um bom lugar, nem a preliminar havia começado. O radinho de pilha era obrigatório, tanto para acompanhar a “grande jornada esportiva” como para arremessar na direção do banco de reservas num acesso de raiva por uma derrota fragorosa.

Eu me lembro que na volta para casa meu pai diminuía a velocidade do carro. Se entrássemos no Túnel Rebouças, onde o rádio não pegava, poderíamos perder o comentário do João Saldanha. Os comentários do Saldanha eram imperdíveis. Na forma e no conteúdo. Ninguém jamais conseguirá analisar e comentar um jogo de futebol como o João Saldanha, coisa que acompanhávamos contritos, em absoluto e reverente silêncio, apertados no Fusquinha do pai. E olha que o João era botafoguense…

Eu me lembro que mais velho comecei a frequentar o estádio sozinho, ou com amigos. Era quase um rito de passagem para a maioridade. O dinheirinho contado, o cachorro-quente devorado às pressas, o copo de mate gelado que virava uma bolinha pra tacar no cocuruto do careca mais próximo. Confraternizar um gol com o desconhecido do lado, como se fôssemos amigos de infância, sair do estádio comemorando a vitória como guerreiros bárbaros voltando em triunfo para casa. É o momento da vida em que os brasileiros viram homens.

Eu me lembro que, terminado o clássico de domingo, na vitória ou na derrota, era obrigatório encontrar com os amigos, torcedores do time adversário, aos pés da estátua do Bellini. As brincadeiras, as sacanagens mútuas, a discussão apaixonada do impedimento duvidoso, das melhores jogadas. Tudo para “fazer hora” e então sair em caminhada até a Praça Saens Pena, onde se podia pegar ônibus vazio de volta para casa. Mas, antes, outra parada obrigatória para um confortador sanduíche no Café Palheta.

Eu me lembro da última pelada. Aquele instante em que o meu corpo me convenceu de que teria de abandonar a convivência intima com a “gorduchinha”. Tudo são dores, entorses, distensões, contusões. Na verdade, a pelada é só um pretexto para encontrar os amigos, tomar uma cerveja e chegar mais tarde em casa… Mas aí vieram a hipertensão, o colesterol, os triglicerídeos, a barriga… Não dá mais… Passei então a ser um simples voyeur do futebol.

Mas eu me lembro – ora se me lembro! -, num domingo de sol apresentando a bola para meu filho. Ensinando a ele os rudimentos daquilo que eu muito pouco sabia. Mas ali, naquele instante, para aquele menino eu era o Zico, um craque da bola. O menino corre, chuta, mas tropeça na bola desproporcional e cai. Cai, mas levanta e insiste, conduzindo a pelota desajeitado. Quem sabe não estará ali naqueles pezinhos a semente de um novo ídolo? Contratos milionários! Reclames e anúncios de milhões de produtos! Baladas internacionais! Mulheres aos baldes! Quem sabe se numa improvável mutação genética não esteja a minha Mega-Sena acumulada?

Eu me lembro, ora se me lembro…

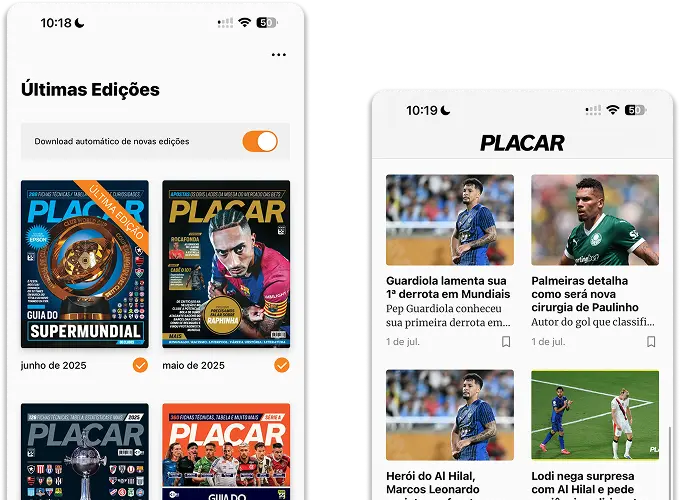

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app